越境EC市場は年々拡大しており、日本企業にとって成長の好機となっています。ただし、成果を上げるためには、ターゲット市場の見極めや文化的背景への理解といった入念な戦略立案が求められます。本記事では、実際に越境ECで成功している日本企業の事例をもとに、成果を生むための具体的なヒントを紹介します。

越境ECとは?日本企業が注目する理由

越境ECとは、インターネットを通じて国境を越えて商品やサービスを提供するビジネス形態を指します。近年では中国やアメリカを中心に市場規模が急速に拡大しており、日本企業にとっても新たな成長の機会が広がっています。特に、インバウンド需要を通じて培われた日本製品への信頼性や、アニメ・ファッションといったポップカルチャーの独自性が海外でも注目されている状況です。

加えて、現地ECモールへの出店やSNSを活用した認知向上の施策などが導入しやすくなり、越境ECの導入ハードルは以前に比べて下がってきています。こうした市場の成長と日本ブランドの優位性を背景に、多くの企業が越境ECへの参入を検討しています。今後は、ターゲットとする国の選定や文化的背景への理解を深めたうえで、戦略的に展開していく姿勢が成功の鍵を握るでしょう。

日本企業が越境ECに取り組むメリット

越境ECは、単に販路を広げる手段にとどまらず、日本企業の強みを活かして収益を拡大するチャンスにもなり得ます。ここでは、実際に越境ECに取り組むことで得られる具体的なメリットを3つの観点から整理し、それぞれの可能性と戦略的な活用方法を紹介します。これから参入を検討する企業にとって、導入判断の材料となるはずです。

海外市場への販路拡大が可能になる

越境ECは、日本国内にとどまらず広大な海外市場へと販路を広げられる手段として、多くの企業から関心を集めています。なかでもアメリカや中国といった大規模なマーケットでは、日本製品への信頼が根強く現地ECモールへの出店やSNSを活用した認知施策により、新規顧客の獲得も期待できます。

さらに、現地に店舗を構える必要がないため、初期コストを抑えながらスピーディーな展開が可能です。現地ニーズを見極めたうえで戦略を構築すれば、長期的な売上の安定化にも寄与します。越境ECは、自社製品の魅力を世界に届けるための有効な選択肢といえるでしょう。

日本製品への信頼性とブランド力が活かせる

日本製品は海外市場において「品質の高さ」や「安全性」で高い評価を得ており、その信頼性とブランド力は越境ECにおける強力な武器となります。たとえば、美容家電や文房具、化粧品などは、“メイド・イン・ジャパン”の表示だけで消費者の購買意欲を高める要因となり得ます。

こうした製品への信頼に加え、企業の丁寧な対応やアフターサービスに対する期待も、日本ブランドが持つ優位性の一端を担っています。さらに、アニメやマンガといったカルチャー分野においても、日本発のブランドは独自性が際立ち、リピーターの獲得につながる傾向が見られます。

このように、信頼性とブランド力を基盤とすることで、差別化とファン層の形成を同時に実現できる点が、越境ECにおける日本企業の大きな強みといえるでしょう。

インバウンド需要の延長線上での売上が見込める

訪日観光客の増加に伴い、日本の商品やサービスに対する認知度や関心は年々高まっています。多くの外国人旅行者が日本国内で気に入った商品を、帰国後も継続して購入したいと考える傾向が見られます。そうした需要に応える手段として、越境ECの活用は非常に効果的です。

特に、実店舗での購入体験と連動させたECサイトの案内や、訪日中に配布したチラシ・QRコードを通じた導線づくりは、自然な形でのリピーター獲得につながります。さらに、インバウンドで培ったブランド認知や信頼性をそのまま海外販売に活用できる点も、大きな強みといえるでしょう。

越境ECは、観光をきっかけに築かれた関係性を長期的な顧客基盤へと発展させる有効な手段として、今後ますます注目されると考えられます。

越境ECで成功している日本企業の事例10選

越境EC市場の拡大に伴い、日本企業も続々と海外展開に成功しています。とはいえ、扱う商品やターゲット市場、販売チャネルによって戦略はさまざまです。ここでは、実際に成果を上げている10社の取り組みを紹介します。自社に合った越境ECのヒントを見つける手がかりとして、各事例をご覧ください。

Tokyo Otaku Mode

Tokyo Otaku Modeは、日本のアニメやマンガ、ゲーム関連グッズを海外向けに販売する越境ECサイトです。日本のポップカルチャーに特化した商品展開により、世界中のファンから支持を得ています。なかでも、SNSを活用したマーケティングが特徴で、Facebookページでは2,000万以上の「いいね!」を獲得しており、情報発信を通じてファンとの接点を築いています。

さらに、自社サイトへの誘導にも成功しており、150ドル以上の注文に対して船便無料・EMS送料半額という配送面での優遇も用意されています。これにより、購買時の心理的なハードルを下げる工夫がなされている点は見逃せません。こうした明確なターゲティングとユーザー目線の施策が相まって、Tokyo Otaku Modeは日本の文化的魅力を武器に、越境EC市場で確かな成果を収めています。

多慶屋

多慶屋は、東京都・御徒町に店舗を構える老舗のディスカウントショップであり、訪日観光客に人気の高い実店舗の強みを活かして、越境ECにも積極的に取り組んでいます。特に注目されるのは、店頭での購買体験をオンラインにつなげる工夫です。たとえば、訪日客に対してECサイトのURLやQRコードを案内し、帰国後もスムーズにリピート購入ができるような導線を構築しています。

また、中国の決済サービス「アリペイ」をいち早く導入した点も見逃せません。これにより、中国人ユーザーが安心して買い物できる環境を整え、購入のハードルを下げることに成功しています。実店舗とECを連動させたこのような取り組みは、インバウンド消費を一過性のものにせず、長期的な収益につなげる好例として、越境EC戦略を検討する際の参考になるでしょう。

参考:多慶屋

BENTO&CO

BENTO&COは、京都に本社を置く「ベルトラン株式会社」が運営する越境ECサイトで、日本製の弁当箱や箸、調理器具などを海外の顧客に向けて販売しています。特に「日本のランチ文化」に関心のある欧米ユーザーを中心に、ブログやSNSを通じて商品の魅力や使い方を丁寧に発信してきました。リーマンショック後に広がった節約志向の高まりを受け、再利用可能な弁当箱が注目され、販売実績を伸ばすことに成功しました。

さらに、Shopifyを導入して多言語・多通貨対応のECサイトを整備し、国際的な購買体験の向上にも取り組んでいます。ニッチな商品ジャンルでありながら、情報発信とプラットフォーム活用の両面を戦略的に展開したことで、BENTO&COは越境ECの成功モデルとして確かな地位を築いています。

参考:BENTO&CO

ユニクロ

ユニクロは、グローバルアパレルブランドとして越境ECでも顕著な成果を上げている代表的な企業です。2009年には中国のタオバオモールへ出店し、毎年11月11日の「独身の日」セールでは1日で約100億円を売り上げるなど中国市場で大きな成功を収めました。加えて、自社ECサイト「UNIQLO.com」を多言語対応で展開し、各国の消費者ニーズに応じた商品を提供しています。

コロナ禍では「エアリズムマスク」など新たな商品を投入し、減少傾向にあった越境ECの売上を持ち直しました。このように、柔軟な商品戦略と現地市場への適応力が、ユニクロの越境EC成功を支える要因となっています。

参考:ユニクロ

SAMURAI STORE

SAMURAI STOREは、日本の甲冑や兜、模造刀などの伝統的なアイテムを海外に向けて販売している越境ECサイトです。2002年に立ち上げられた同サイトは、ニッチでありながら熱心なファン層を持つ商品に特化することで、アメリカやヨーロッパを中心に多くのリピーターを獲得しています。サイト構成にも工夫が見られ、「甲冑」や「兜」などの商品カテゴリを明確に分けることで、利用者が目的の商品をスムーズに探せる設計となっています。

さらに、PayPalの導入により、世界200カ国以上に対応した決済環境を整備し、利便性の向上も図られました。他社との差別化を意識した商品選定と、わかりやすい導線設計が功を奏し、SAMURAI STOREは越境ECの分野で安定した成果を収めている好例といえるでしょう。

北海道お土産探検隊

北海道お土産探検隊は、株式会社山ト小笠原商店が運営する越境ECサイトであり、「白い恋人」や「六花亭」「ロイズ」といった北海道の定番土産を海外向けに展開しています。外国語に堪能なスタッフがいない中でも、翻訳機能を活用して問い合わせ対応を行い、言語の壁を乗り越えた点が特徴です。

さらに、楽天市場への出店や多言語対応スタッフの採用、受注管理体制の整備などにより販売基盤を強化しました。その結果、海外からの注文が全体の約半数を占めるまでに成長を遂げ、越境ECの成功事例として注目されています。柔軟な工夫と継続的な改善が、北海道お土産探検隊の発展を支える原動力となっています。

参考:北海道お土産探検隊

Kakimori

Kakimoriは、東京都台東区にある文具店で、オーダーメイドのノートや筆記具を取り扱う越境ECサイトを展開しています。海外の文具ファンから高い支持を受けており、特に自分だけの色で調合できるインクのサービスが人気です。実店舗は1店舗に絞り、ECとInstagramを活用してアメリカやヨーロッパ市場へ発信することで、ブランドの世界観を的確に届けています。

さらに、ECサイト上では商品の製作背景やストーリーを丁寧に紹介しており、単なる物販にとどまらず、ユーザーに特別な体験を提供しています。こうした「ストーリーブランド戦略」と「SNS活用」の融合によって、Kakimoriは越境ECにおいても着実に成果を重ねています。

参考:Kakimori

CD Japan

CD Japanは、株式会社ネオ・ウィングが運営する越境ECサイトで、日本の音楽CDや書籍、グッズなどのカルチャー商品を海外に向けて販売しています。20年以上の運営実績があり、英語・フランス語・スペイン語に対応したカスタマーサポート体制を構築。世界中のユーザーから寄せられる問い合わせにも丁寧に応じられる点が強みです。さらに、購入者にはポスターや写真といった限定特典を提供し、CD Japanで購入することに独自の価値を付加しています。

こうした取り組みにより、単なる物販にとどまらず**「ファンとのつながりを重視した販売体験」を実現しています**。海外の日本文化ファンを明確にターゲットに据えた差別化戦略が、同サイトの成功を支える要因となっています。

参考:CD Japan

トラスト企画

トラスト企画は、茨城県に本社を構える中古車パーツ販売企業であり、越境ECを通じて日産スカイラインGT-Rをはじめとする国産車パーツを海外に展開しています。主な販売チャネルにはeBayを活用し、アメリカやオーストラリアの自動車愛好家から支持を得ています。

商品ページでは、詳細なスペック情報や多角的な画像を掲載しており、海外ユーザーに安心感を与えています。さらに、発送の迅速さや丁寧な梱包にも配慮しており、サービス品質の高さがリピーターの獲得にもつながりました。希少性の高い部品を扱うニッチな市場において、専門性と信頼を強みに成功を収めた代表的な事例といえるでしょう。

参考:トラスト企画

Fake Food Japan

Fake Food Japanは、食品サンプルの製造・販売を行う「JDクリエーションズ合同会社」が運営する越境ECサイトです。本物そっくりの料理を模したサンプルを、インテリア雑貨やキーホルダーなどに加工し、世界中のユーザーに向けて展開しています。特に来日経験のある観光客や、日本独自のユニークな文化に関心を持つ層から支持を得ており、ギフトやコレクションとしての需要が広がっています。

こうした日本独自の「食品サンプル」というカルチャーの魅力を丁寧に伝えることで、強い差別化を実現しています。実用性よりも“面白さ”や“意外性”を重視した商材でありながら、エンタメ性の高い商品でも越境ECにおいて十分に成功できることを示す好例といえるでしょう。

越境ECで成功する日本企業の特徴

越境EC市場で確かな成果を上げている日本企業には、いくつかの共通点があります。市場調査やローカライズへの対応、複数チャネルの活用など、成功企業が実践している取り組みには明確な戦略があります。ここでは、実例を交えながら成功の要因となる特徴を具体的に見ていきましょう。

ターゲット国の市場調査とニーズ把握を徹底している

越境ECで成果を上げている日本企業の多くは、ターゲット国の市場調査とニーズの把握に力を入れています。たとえば、現地の水質や生活習慣が製品に与える影響を事前に確認し、消費トレンドや競合状況を継続的に分析することで、的確な商品開発と販売戦略につなげています。さらに、SNSやEC連携ツールを活用して国別の流入・購入データを可視化し、注力すべき市場を見極める企業も増加中です。

こうした地道な準備と現地の消費者視点を踏まえた戦略により、日本製品の特長を最大限に活かした販売が実現します。成功企業の多くは「事前のリサーチ」と「市場との継続的な対話」の重要性を認識しておりその姿勢こそが成果につながる鍵といえるでしょう。

決済・物流などのインフラを整備している

越境ECで成果を上げている日本企業は、決済や物流といった販売インフラの整備にも注力しています。たとえば、各国で主流となっている決済方法への対応は重要であり、中国では「アリペイ」や「銀聯」、欧米では「PayPal」やクレジットカードに対応することが一般的です。これらを導入することで顧客の不安が軽減され、購買率の向上が期待できます。

一方、物流面では、配送地域ごとのコストや関税リスクを把握し、最適な発送方法を選定している企業もあります。中には、EMSと船便を使い分けてコストを抑えながら、利便性を損なわない工夫を行う例も見られます。こうした販売インフラの柔軟な対応が、スムーズな顧客体験とリピート購入につながり結果的に越境ECの安定運営を支えているのです。

現地言語と文化に即したローカライズができている

越境ECで成果を上げている日本企業の多くは、現地の言語や文化に適したローカライズに力を入れています。たとえば、サイトを英語に加えて繁体字や簡体字にも対応させるといった多言語対応に加え、現地の習慣や嗜好を踏まえた商品説明やビジュアルの工夫がなされています。さらに、販売のタイミングを現地のイベントや購買傾向に合わせることで、自然な購買導線が形成されます。

また、問い合わせ対応においても現地語での対応を可能にする体制を整えることで、顧客との信頼関係を築いています。このように、単なる言語の翻訳にとどまらず、文化的背景を踏まえた情報発信を行うことが、ブランドへの共感を呼び海外ユーザーとの深い関係を育む要因となっています。

複数の販売チャネルを活用している

越境ECで成果を上げている日本企業の多くは、販売チャネルを多角的に活用し、安定した売上基盤を構築しています。自社ECサイトに加えて、AmazonやeBay、Tmall Globalといった海外モールへの出店や、SNSを活用した販促など、複数のルートを組み合わせることで、国や顧客層によるニーズの違いにも柔軟に対応しています。さらに、特定チャネルの集客変動にも左右されにくく、リスク分散にもつながります。

また、実店舗での購入体験を越境ECに誘導する仕組みや、インフルエンサー施策と連動させたSNS経由の流入も効果を発揮しており、各チャネルの相乗効果が高まっています。このような複数チャネル戦略は、単に販路を拡大するだけでなく、海外市場でのブランド浸透を後押しする手段としても有効です。

現地パートナーや支援サービスをうまく活用している

越境ECを成功させている日本企業の多くは、現地パートナーや支援サービスを巧みに活用しています。たとえば、中国市場に参入した企業では、Tmall Globalの公式パートナーと連携し、モール出店からプロモーションまで現地事情に即した形で展開しています。さらに、Buyee ConnectやWorldShopping BIZのような連携サービスを導入し、翻訳や決済、発送などの多国対応を一括で実現する事例もあります。

こうした支援体制を活かすことで、現地の法規制や商習慣への対応が円滑となり、自社のリソース負担も軽減されます。その結果、市場への迅速な適応と収益化を果たしやすくなり初めての越境EC参入でも成功への基盤が整います。

日本企業におすすめの越境ECプラットフォーム

越境ECの成功には、出店先となるプラットフォーム選びが重要です。現地モール型、自社サイト構築型、そして中小企業支援型など、各プラットフォームには特長と強みがあり、自社の目的やリソースに応じて最適な選択肢が異なります。ここでは、初めて越境ECに取り組む企業にも参考になるよう、目的別におすすめのプラットフォームを紹介します。それぞれの特長を比較し、自社に合った戦略を描く第一歩としてお役立てください。

世界的に信頼される大手越境ECモール

越境ECへの第一歩として、多くの企業が活用しているのが世界的に展開する大手ECモールです。知名度やユーザー数が圧倒的に多く、信頼性の高いプラットフォームを活用することで、初めての海外進出でも安心してスタートできます。ここでは、日本企業との相性が良く、実績のある主要モールを3つ紹介します。

Amazon

Amazonは、世界最大級の越境ECモールとして、日本企業にとって極めて有力な販売チャネルのひとつです。出店手続きは比較的簡易であり、日本のAmazonアカウントと連携できる点に加え、FBA(フルフィルメント by Amazon)を利用すれば、在庫管理や海外配送にかかる負担を抑えることが可能です。特にアメリカ市場においては高い認知と信頼を得ており、日本製品の品質やブランド力を活かしやすい環境といえるでしょう。

さらに、多通貨・多言語への対応が整っており、自社商品をグローバルに展開したい企業にとって導入しやすい土台が整っています。広範な市場へ低コストでアクセスできる点は、越境ECへの初挑戦を検討する企業にとっても大きな魅力となります。

参考:Amazon

eBay

eBayは、190以上の国と地域で利用されている世界有数の越境ECマーケットプレイスであり、日本企業にとっても海外展開を実現する有力な手段といえます。初期コストが比較的低く抑えられているため、個人事業主から中小企業まで幅広い事業者が参入しやすい点が特徴です。なかでもアメリカ市場での知名度は高く、日本製の自動車パーツやカメラ機器、アニメ関連商品などが高い評価を受けています。

さらに、eBay Japanによる日本語での出品サポートや販売促進支援を活用すれば、初めて越境ECに挑戦する企業でもスムーズに導入を進めることが可能です。英語による顧客対応が求められるものの、販路を広げたいと考える企業にとって、実用性の高いチャネルとなるでしょう。

参考:eBay

メルカリUS

メルカリUSは、フリマアプリ「メルカリ」がアメリカ市場向けに展開しているサービスであり、越境ECにおける新たな選択肢として注目されています。モバイルユーザーに特化した手軽な操作性と、個人間取引を活用した柔軟な出品スタイルが大きな特徴です。日本企業にとっては、試験的な商品展開やニッチな需要の有無を見極める場としても活用できます。

また、アメリカ国内での認知度が徐々に高まっており、特に若年層へのリーチが期待されます。発送や決済にあたっては一定の手続きが必要ですが、マーケットプレイスとしての参入障壁が比較的低いため、小規模から越境ECを始めたい企業にとって、有効な足がかりとなる可能性があります。

参考:メルカリUS

東アジア市場に強い地域特化型モール

中国や韓国など、東アジア市場は日本製品への信頼が高く、越境ECとの親和性が非常に高い地域です。特に美容・家電・ファッション分野では日本ブランドが確かな支持を集めています。ここでは、そうした東アジア市場に強みを持つ地域特化型のモールを紹介します。各モールの特徴を理解し、自社に最適な出店先を見極めるヒントにしてください。

天猫国際(Tmall Global)

天猫国際(Tmall Global)は、中国最大級の越境ECモールであり、アリババグループが運営する信頼性の高いプラットフォームです。中国市場への進出を検討する日本企業にとって、現地法人を設立せずに参入できる数少ない手段のひとつとして注目されています。美容家電や化粧品、健康食品など、日本製品は中国国内で高い人気を誇り、「独身の日」セールでは多くの企業が大きな売上を記録してきました。

さらに、ライブコマースやKOL(キーオピニオンリーダー)との連携による販売施策も有効とされており、現地消費者の購買意欲を喚起する手段として広く活用されています。出店には審査や初期費用が必要ですが、それによってブランド信頼性の高い売り場を確保できる点が大きな利点です。中国市場に本格的に参入したい企業にとって、Tmall Globalは極めて有力な選択肢といえるでしょう。

参考:天猫国際

京東商城(JD.com)

京東商城(JD.com)は、中国において天猫国際に次ぐシェアを誇る大手越境ECモールであり、特に家電やIT製品に強みを持つプラットフォームとして知られています。自社で物流インフラを保有している点が大きな特徴であり、迅速かつ信頼性の高い配送サービスによって、消費者の満足度が高い購買体験を実現しています。

また、日本製品に対する信頼も厚く、パソコン周辺機器や調理家電といったカテゴリーで高い需要が見られます。一方で、出品にあたっては正規品であることを示す証明書類の提出が必要とされるなど、フェイク品対策のための審査基準が厳格に設定されています。こうした背景から、品質に自信を持つ日本企業にとっては、ブランド価値を守りながら中国市場へ正攻法で参入できる有力なチャネルといえるでしょう。

参考:京東商城

11番街(11st)

11番街(11st)は、韓国を代表する大手オンラインモールであり、越境ECを目指す日本企業にとって有望な販路のひとつです。出店にあたって事前審査が不要で、参入のハードルが比較的低いため、韓国市場への初進出を検討する企業にも適しています。ファッション、コスメ、日用品といった分野に強みを持ち、韓国国内での利用率も高いため、日本製品に対する関心は依然として根強い状況です。

さらに、割引キャンペーンやクーポン施策が充実しており、価格訴求力のある商品は高い成果を上げやすい傾向にあります。加えて、現地で人気のSNS「カカオトーク」やインフルエンサーとの連携によるプロモーションを組み合わせることで、ユーザーへの訴求力をさらに強化できます。こうした特性から、11番街は韓国市場への効率的なアプローチ手段として、十分に検討する価値のある選択肢といえるでしょう。

参考:11番街

自社ブランディングに強い自社EC構築型

越境ECで長期的な成功を目指すなら、自社のブランド世界観を反映できるECサイトの構築が重要です。自由なデザインや顧客管理が可能な自社構築型は、モール型にはない柔軟性と差別化が魅力です。ここでは、ブランディング重視の企業に適した自社EC構築プラットフォームを紹介します。各サービスの特長を把握し、自社の戦略に合った選択を検討しましょう。

Shopify

Shopifyは、世界各国で導入されている越境ECプラットフォームであり、特に自社ブランディングを重視する企業から高く評価されています。多言語対応や多通貨対応に加え、100種類以上の決済手段を備えており、海外向けのECサイトを構築するうえで必要な機能が揃っています。ノーコードでも直感的に操作できるため、デザインやシステムの自由度が高く、ブランドの世界観を自在に表現できます。

実際に、BENTO&COやKakimoriといった企業では、世界観の設計と情報発信を重視したサイト運営によって、海外ファンの獲得に成功しています。マーケット依存型ではなく、自社主導で海外展開を進めたい場合において、Shopifyは越境ECの中核を担う有力な選択肢といえるでしょう。

参考:Shopify

Adobe Commerce

Adobe Commerce(旧Magento)は、柔軟なカスタマイズ性と高度な拡張機能を備えた、エンタープライズ向けの越境EC構築プラットフォームです。多言語・多通貨対応に加え、複数ストアの一元管理やマーケティング支援機能も充実しており、成長を見据えた中〜大規模事業者に適しています。デザインの自由度も高いため、ブランディングを重視したECサイトの構築にも対応できます。

高機能である一方、導入や運用には一定の専門知識が必要ですが、その分だけ自由度とスケーラビリティの高さが際立ちます。自社のEC基盤をしっかりと整え、将来的なビジネス拡張を見据えて戦略的に展開したい企業にとって、Adobe Commerceは有力な選択肢といえるでしょう。

WooCommerce

WooCommerceは、WordPressにインストールして利用できる無料のEC構築プラグインであり、自社サイト型の越境ECを低コストで始めたい企業に適しています。多言語・多通貨に対応可能で、必要な機能を自由に追加できる拡張性の高さが大きな特長です。社内にエンジニアがいれば、短期間での導入も十分に実現できます。そのため、中小企業や個人事業主を中心に広く導入が進んでいます。

ただし、セキュリティ対策やサーバーの安定運用などについては、一定の技術的な知識が求められる点に注意が必要です。初期費用を抑えながらも、自社のブランド力を活かして海外展開を目指す企業にとって、WooCommerceは柔軟性と実用性を兼ね備えた有力な選択肢といえるでしょう。

参考:WooCommerce

中小企業向けの支援体制が整ったプラットフォーム

越境ECに取り組みたい中小企業にとって、コストやリソースの制約は大きな課題です。そんな企業を支援するために、初期費用を抑えながらスムーズに海外展開を始められるプラットフォームが登場しています。ここでは、導入のハードルが低く、越境対応に必要な機能やサポート体制が整った実践的な選択肢を紹介します。

MakeShop

MakeShopは、GMOメイクショップ株式会社が提供する国産のEC構築サービスで、越境ECへの対応力にも定評があります。特に注目されるのは、海外販売に必要な多言語・多通貨決済に対応しているだけでなく、輸出代行機能も備えている点です。商品の注文後は、国内の提携事業者が代わりに発送を行うため、自社で煩雑な輸出手続きを担う必要はありません。

さらに、国内EC運用で培ったノウハウをそのまま活用できる仕様となっており、初めて越境ECに挑戦する企業でも導入しやすい設計です。自動翻訳には対応していないため、事前に翻訳作業を進めておく必要はありますが、コストと手間を抑えてスモールスタートを目指す中小企業にとって、有力な選択肢といえるでしょう。

参考:MakeShop

Launchcart

Launchcartは、初めて越境ECに取り組む中小企業に適したSaaS型のEC構築プラットフォームです。特に注目されているのは、インボイスや関税書類の自動作成に加え、簡易的な翻訳支援など、越境ECに必要な機能が一通り揃っている点です。台湾や香港などアジア圏への販売にも強く、現地の決済手段や配送方法に対応しているため、地域に応じた展開が可能となります。

また、UIがシンプルで直感的に操作できる設計となっており、ITに不慣れな担当者でも導入をスムーズに進められます。さらに、スタートアップや小規模事業者でも無理のないコストで利用でき、自社ECの越境対応に向けた第一歩として適しています。ビジネスの成長に応じて機能を拡張できる柔軟性も備えており、長期的な視点での運用にも十分に対応できる点が魅力です。

参考:Launchcart

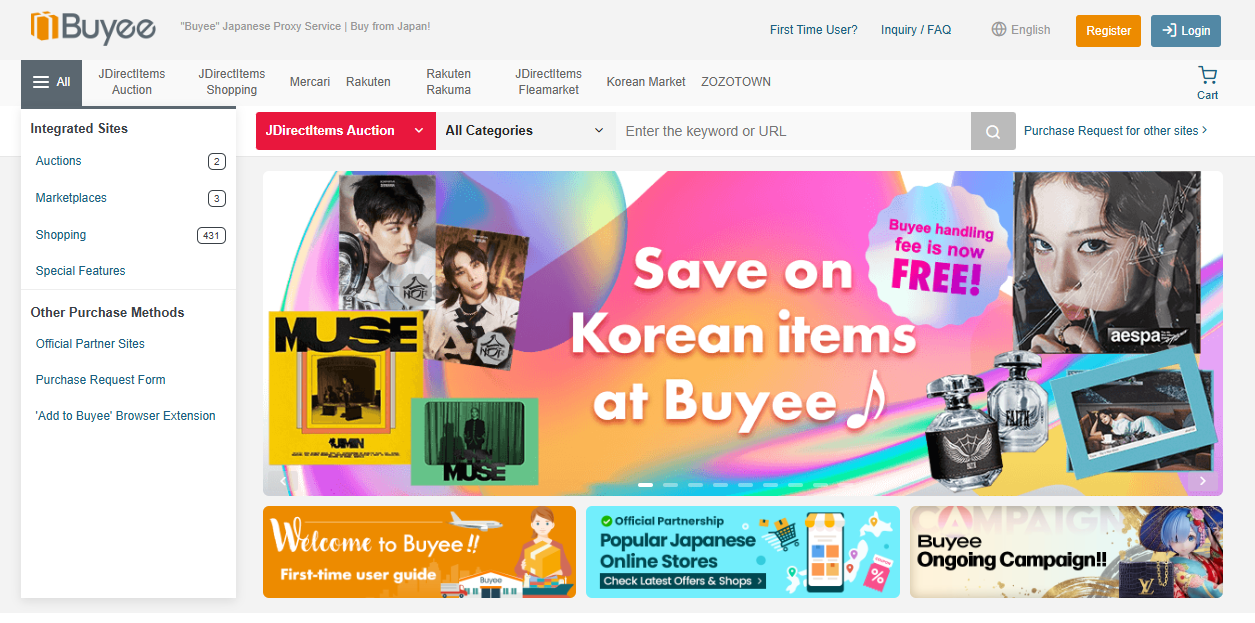

Buyee

Buyeeは、日本企業の既存ECサイトを越境EC対応に変える支援サービスであり、特に初めて海外販売に挑戦する中小企業にとって心強い選択肢です。サイトに専用タグを埋め込むだけで、海外ユーザー向けの購入ページが自動生成され、翻訳や決済、配送までを一括してカバーできる点が大きな特長です。

実際に、靴下専門ブランドのTabioやディスカウントショップの多慶屋などが導入しており、海外からの訪問者に対してスムーズな購入体験を提供しています。なかでもBuyee Connectを活用すれば、自社の運用フローを変更することなく越境ECに対応できる点が高く評価されています。

また、ユーザーは自国の言語や通貨で安心して購入できるため、海外展開の際に生じる心理的な障壁も軽減されます。初期投資や開発の負担を最小限に抑えつつ、手軽に越境販売を始めたい企業にとって、Buyeeは実用的で成果が期待できるプラットフォームです。

参考:Buyee

日本企業が越境ECに取り組む際の注意点

越境ECは販路拡大や売上向上の可能性を秘めた一方で、国内ECとは異なるリスクや対応すべき課題も少なくありません。特に輸送コストや関税、現地法規制、言語や文化の違いなど、参入前に知っておくべき注意点があります。ここでは、実際に取り組む前に押さえておきたい代表的なポイントを紹介します。これらを理解し、事前に対策を講じることで、越境ECの成功率を高めることができます。

輸送コストや関税負担の高さに注意する

越境ECでは、商品の配送にかかるコストや関税の負担が大きな課題となることがあります。特に海外に自社倉庫がない場合、日本からの個別発送となり、国際送料や梱包費用が割高になりやすい状況です。さらに、配送先の国や地域によっては関税が発生し、購入者に高額な税金が課されることもあります。このような負担が原因で、商品が受け取りを拒否されるケースも考えられます。

こうしたリスクを未然に防ぐには、送料や関税に関する情報をサイト上で明確に示し、購入前に十分な理解を促す工夫が求められます。また、配送中の紛失や破損といったトラブルに備えて、信頼性の高い配送業者を選ぶとともに、補償制度の整備も重要です。事前の丁寧な準備が、越境ECを成功に導くうえで欠かせません。

現地の法規制や輸出入ルールを把握しておく

越境ECを展開する際に見落とされがちなのが、進出先となる国や地域の法律や輸出入に関する規制です。たとえばEUでは「GDPR(一般データ保護規則)」が導入されており、個人情報の取り扱いに不備があると、高額な制裁金が科される恐れがあります。さらに、医薬品や食品、化粧品などは国ごとに輸入要件や販売ルールが異なるため、販売前に許可申請や成分表示の見直しが求められるケースも少なくありません。

こうした規制を確認せずに販売を始めると、通関で商品が止められたり、現地でトラブルに発展したりする可能性があります。そのため、各国の法制度や貿易ルールについて事前に調査を行い、必要に応じて専門家や支援機関の助言を得ることが重要です。現地の事情に即した運営体制を整えておくことで、安全かつ着実に越境ECを進めることができます。

現地ユーザーに合った決済手段を用意する

越境ECを成功させるには、現地のユーザーにとって使いやすい決済手段を導入することが不可欠です。たとえば、欧米ではクレジットカード決済が主流である一方、中国ではアリペイや銀聯、東南アジアではGrabPayやPayMayaといったローカル決済が広く利用されています。決済方法が合っていない場合、購入意欲があっても離脱されてしまう可能性があります。

そのため、ターゲット国ごとに主要な決済手段を事前に調査し、可能な範囲で多様な選択肢を用意しておくことが重要です。さらに、PayPalのように国際的に認知されているサービスを導入すれば、より多くのユーザーに対応できます。こうした対応によって決済の利便性が向上し、顧客満足度が高まるだけでなく、カゴ落ちの防止にもつながり、結果的に売上の拡大を後押しする要因となります。

言語対応・翻訳ミスによる誤認表記に注意する

越境ECでは、現地ユーザーに正確な情報を届けるために、適切な言語対応が欠かせません。自動翻訳を導入する企業も多く見られますが、機械翻訳では微妙なニュアンスや文化的な背景を正確に反映できず、誤解を招く恐れがあります。実際に、翻訳ミスが誤認表記となり、商品の信頼性を損ねたり、クレームにつながったりする事例も報告されています。

こうしたリスクを避けるためには、ネイティブスピーカーによる翻訳チェック体制を整えることが理想的です。さらに、問い合わせ対応においても、現地の言語でやり取りできるカスタマーサポートを用意すれば、ユーザーとの信頼関係を築きやすくなります。結果として、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。

現地のマーケット事情やSEO対策を理解しておく

越境ECにおいては、進出先市場の特性とSEOへの理解が成功を左右します。たとえば、アメリカと中国では人気の商品やトレンド、検索されるキーワードが異なるため、日本と同様の戦略では成果につながりにくいのが実情です。さらに、検索エンジンの利用状況も国によって異なり、韓国ではGoogleに加えNaverの最適化も欠かせません。

そのため、現地の購買行動や競合の動き、検索傾向を事前に綿密に調査し、現地仕様に合わせたSEO施策や広告運用を行うことが求められます。こうしたターゲット視点での設計により、集客精度が高まり、販売の促進にもつながります。

まとめ:越境ECの成功事例から学び、自社に合った展開を始めよう

越境ECは、日本企業にとって新たな成長機会となり得る有力な手段です。今回紹介した成功企業に共通しているのは、綿密な市場調査とローカライズ、そして自社の強みを踏まえた戦略的な展開です。さらに、支援サービスや複数チャネルを柔軟に活用し、限られたリソースの中でも着実に成果を上げている例も多く見られました。

越境ECは大手企業だけの取り組みにとどまりません。まずは、自社の商品や組織体制に適した販売先やアプローチを見極めることが重要です。そのうえで、段階的に導入を進めていく姿勢が成功への第一歩となります。既存企業の実践例を参考にしながら、自社ならではの海外展開を模索していきましょう。